被相続人から遺産を相続した際には、相続税の申告・納税を行わなければなりません。これまでは紙媒体でのみ申告・納税が可能でしたが、e-Taxが導入されたことでこれを利用した申告・納税ができるようになりました。

しかし所得税などを自分で申告する必要がない場合、e-Taxで相続税の申告・納税をする方法がわからない人もいるでしょう。

本記事ではe-Taxを利用して相続税の手続きを行う流れ・メリット・注意点などを解説します。e-Taxの利便性に関する知識・理解を深め、効率よく申告・納税を行ってください。

相続税の申告方法について

相続税とは、故人となった被相続人から現金・土地などの財産を受け取った場合に課せられる税金のことです。

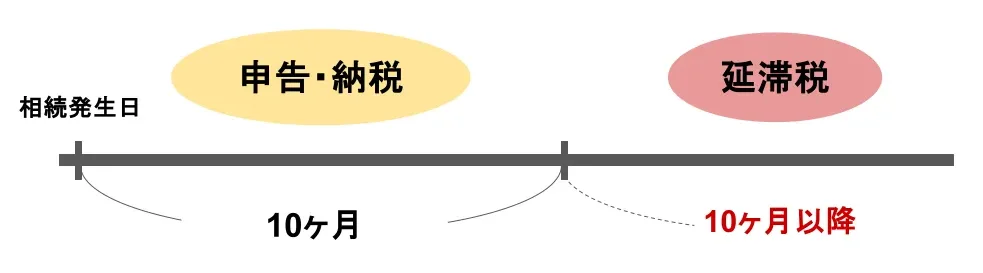

相続税は、相続が発生した翌日を起算日として10カ月以内に管轄する税務署に申告・納税をしなければなりません。遅れると延滞税などの罰金・加算税が発生するので、相続が発生したら可能な限り早めに申告の準備を進め、納税まで完了させましょう。

なお相続税が発生しても、税務署から申告・納税の通知・連絡は行いません。そのため、気付かない間に10カ月が過ぎてしまい、罰金や加算税などが発生してしまうケースもあります。

「税金の申告手続きを行ったことがない」「相続財産の把握が困難」などに該当する場合は、税理士などに相談することをおすすめします。

▼相続税についてもっと知りたい方はこちら

e-Taxで相続税を申告するメリット

相続税の申告方法は以前は紙媒体のみに限られていました。しかし税金関連の電子化推進に伴い、e-Taxでも相続税の申告が可能です。

e-Taxで相続税を申告する場合に発生する主なメリットとして、以下のようなものがあげられます。

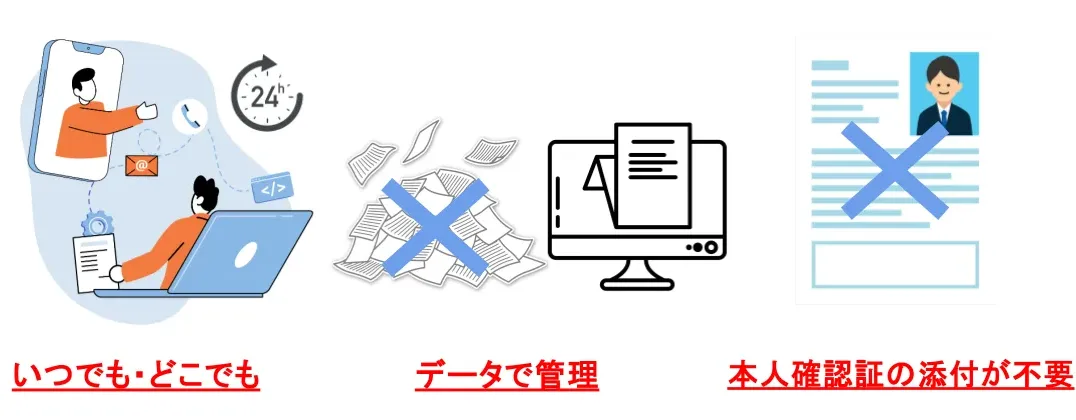

- 好きな場所・タイミングで申告が可能

- 書類の印刷・分別・郵送が不要

- 添付書類の省略が可能(一部のみ)

上記のメリットを詳しく確認していきましょう。

インターネット環境があればどこからでも申告できる!

e-Taxはパソコン・スマートフォン・タブレットなどさまざまなデバイスに対応しており、インターネットにつながる環境下であればどこからでも申告が可能です。

また税務署に申告書類を提出する際には開庁日時に制限があるため、閉庁中は提出できません。郵送も可能ですが、発送から税務署に届くまで一定の時間がかかり、発送のタイミングによっては通常よりも遅く到着してしまう可能性もあるでしょう。

e-Taxなら24時間対応しているので、開庁日時に縛られる必要はありません。好きなタイミングで申告できる点もメリットといえるでしょう。

書類を印刷、分別、郵送する必要がない!

相続税の申告書を作成する際には、多くの関連書類を用意しなければなりません。相続した財産の種類・内容を正確に把握する必要があり、関連書類が多くなってしまうからです。

さらに相続税は、申告・納税を完了してから数年後に税務調査が入る可能性があります。このとき提出を求められる関連書類を紛失してしまうと、再入手のために新たな手続きが必要になることもあるでしょう。

e-Taxを利用すれば添付書類・関連書類はすべてデータ保存できるので、紛失するリスクは軽減されます。

また申告書・添付書類のオンライン提出ができる点もメリットのひとつです。

一部の書類の添付を省略できる!

e-Taxで相続税の申告を行う場合、本人確認書類を添付する必要はありません。e-Tax利用時には、マイナンバーカードを利用して利用登録番号を取得しなければならないからです。

利用登録番号等がなければe-Taxの利用はできず、番号を取得しているということはマイナンバーカードでの本人確認が完了している証明になるため、相続税を申告する際には本人確認書類は必要なくなります。

e-Taxで相続税を申告する流れ

e-Taxで相続税を申告する際の準備・書類作成などを確認していきます。

申告前に行うe-Taxの準備

相続税の申告にe-Taxを利用する際には、事前準備が必要です。

| 1 | インターネット環境の整備 | ・インターネットの開通 ・パソコンやスマートフォンなどのデバイスの準備 ・パソコンの場合はWindowsのみでMacには非対応 |

| 2 | 電子証明書の取得 | ・「データ作成者」「送信済データの改ざん」などを確認するための証明書 ・「公的個人認証サービス」「商業登記認定局」「帝国データバンク」などで入手可能 ・マイナンバーカードを所持している場合は不要 |

| 3 | 開始届出書を提出 | ・利用者識別登録番号を取得する際に必要な書類 ・紙媒体の場合は管轄する税務署に提出 ・e-Taxを利用したオンライン提出も可能 |

| 4 | e-Taxソフトのインストール | ・「e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)」にてインストール ・「税目の追加インストール」にて該当する年度の「相続税」もインストール |

e-Taxで相続税の申告・納税を行うメリットは多数ありますが、事前準備として上記をすべて行わなければなりません。

e-Tax上で書類を制作

事前準備が完了したら、e-Taxで書類の作成・提出を行いましょう。

| 1 | 申告書作成 | ・第9表(生命保険金などの明細書)~第15表(相続財産の種別価額表)を作成 ・相続人ごとの取得財産や債務合計は第15表にて計算 |

| 2 | 相続税額の計算 | ・第1表および第2表を作成 ・第15表で計算済みの相続人ごとの取得財産や債務の金額を参考 |

| 3 | 電子署名を送信 | ・電子証明書またはマイナンバーカードを使用 ・ICカードリーダを使用してパソコンに読み込み ・マイナンバーカードの場合は読み込み可能なスマートフォンでも可能(暗証番号入力が必要) |

| 4 | オンライン提出 | 1および2で作成した申告書をオンライン提出 |

e-Tax上で相続税の申告をする際の注意点

e-Taxを利用した相続税の申告は、好きな場所から開庁日時に縛られずに申告・納税が可能ですが、注意点が2つあります。

どのような点に注意しなければならないのか紹介するので、参考にしてください。

控除額・相続税額を自分で計算する必要がある

e-Taxには自動で計算する機能は搭載されていません。そのため、e-Taxソフトのみで相続税の申告・納税を行う際には、控除額・相続税額を自分で計算する必要が出てきます。

慣れない申告・納税の計算をすれば、ケアレスミスなどの発生リスクが高まるだけではなく、修正のタイミング・内容によっては加算税が追加されることもあるので注意してください。

ファイル容量に限りがあり添付書類を送信できないときがある

相続税の申告を行う際には添付書類も送信しなければなりません。しかし添付書類のイメージデータ送信を行う場合、ファイル数・データ容量には以下のような制限が設けられています。

| 項目 | 1送信あたりの上限 | 追加送信方式を併用(最大11回) |

| ファイル数 | 136ファイル | 最大1,496ファイル |

| データ容量 | PDFファイルで合計14.0MB | PDFファイルで最大合計154.0MB |

出典:添付書類のイメージデータ送信について、送信可能なファイル数とデータ容量に制限はありますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

上記の上限を超えると添付書類が送信できないので注意してください。

e-Tax上で相続税の修正申告を行う方法

e-Taxで申告した相続税の内容に誤りがあった場合、同じe-Tax上での修正が可能です。

例えば申告・納税後に新たな遺産が見つかった場合には納税額の追加が必要であり、そのためにはすでに申告済みの内容を修正しなければなりません。

このような場合、e-Tax上でどのような手続きをすればよいのか確認していきます。

修正申告書など必要書類を準備する

相続税の申告を紙媒体で行った場合には、以下の必要書類を準備しなければなりません。

- 相続税の修正申告書(第1表、第15表)

- 納付書

- 本人確認書類

紙媒体の相続税の修正申告書は国税庁の「B1-2 相続税の申告手続」からダウンロード可能ですが、毎年新しい様式が公開されています。入手する場合は必ず最新のものをダウンロードしてください。

e-Tax上では最新の書式があらかじめ用意されているので、第1表・第15表とあわせて必要に応じて追加で準備しましょう。

またすでに納付済みの場合は納付書も添付しなければなりません。

本人確認書類についてはマイナンバーが確認できるマイナンバーカードが望ましいでしょう。通知カードの場合は運転免許証などと一緒に提出してください。

修正申告書を記入する

修正申告書には、本来申告すべき正しい金額を記入します。このとき、誤って申告した数字などを記入する必要はありません。

先に不足分の税額を納付する

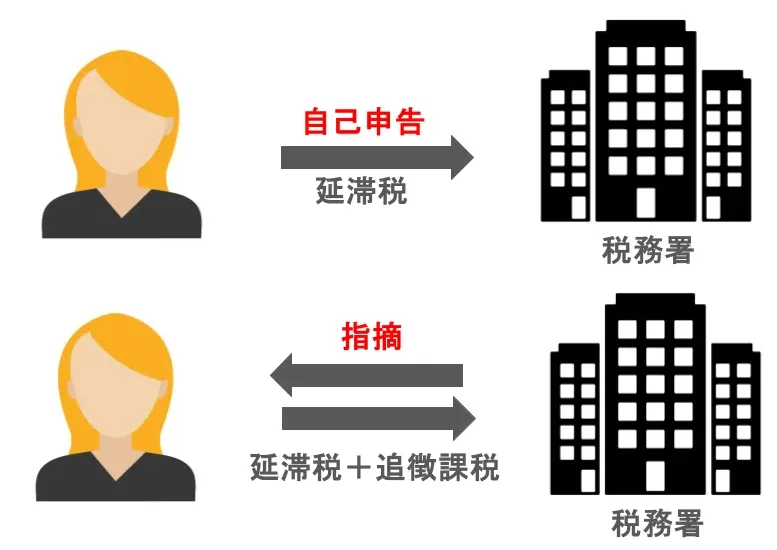

修正申告を行う場合、先に不足分の税額を納付します。

修正申告では納税額に延滞税が加算され、遅くなるほど納めるべき金額は高くなるので早めに対応しましょう。

自主的な修正申告の場合に加算されるのは延滞税のみですが、税務調査で指摘を受けた場合には追徴課税もさらに加算されます。

間違いに気づいた時点で早めに自主的に修正申告を行い、先に不足分を納税しましょう。

税務署に修正申告をする

最後に修正申告書を提出します。

e-Taxの場合は修正申告書一式をまとめてオンライン提出できるので便利です。また24時間365日提出が可能なので、不足分の納税が終わった時点で提出するとよいでしょう。

▼相続税の延滞料についてもっと知りたい方はこちら

まとめ

e-Taxでの相続税の手続きについて解説しました。

相続税の申告・納税はe-Taxでも可能になりましたが、利用の際には事前準備が必要です。すでにe-Taxを利用して確定申告等を行っている場合は、相続税の手続きもe-Taxで行うと便利でしょう。しかし日常的にe-Taxを利用することがない場合は、考慮したほうがよいかもしれません。

本記事で紹介したメリット・注意点などを参考にして、相続税の手続きを行ってください。

副業探しにおすすめのSOKKIN MATCHとは

世の中にはたくさんの副業があるため、自分に合った副業を選ぶのが大変という方も多いのではないでしょうか?副業選びに困っているという方は、副業マッチングサービスのSOKKIN MATCHがおすすめです!ぜひ副業探しにお役立てください。

SOKKIN MATCHは企業の人材課題に対して厳選したマーケター/クリエイターをマッチングし、企業の事業課題を解決するサービスです。

SOKKIN MATCHの運営事務局は、元大手WEB代理店のトップマーケターが運営しているため厳選されたスキル診断によりミスマッチなく最適な案件へのアサインができます。

また、定期的なフィードバック面談や皆様の案件対応へのサポートにより安定したプロジェクト進行が見込め、皆様の持続的な収益拡大へのサポートが可能となります。

そして、スキル診断の結果・稼働条件・企業側からの評価などによって、SOKKIN MATCH事務局より企業側へ報酬単価アップの交渉を行います。

報酬単価アップの交渉を行うことで持続的に案件に取り組んでいただき、皆様のモチベーションアップと市場価値最大化に貢献して参ります。

こちらのWEBサイトでは、案件のご紹介や複業術など随時配信してまいりますので、無料でプロフィール・スキルシートへのご登録してみてはいかがでしょうか。